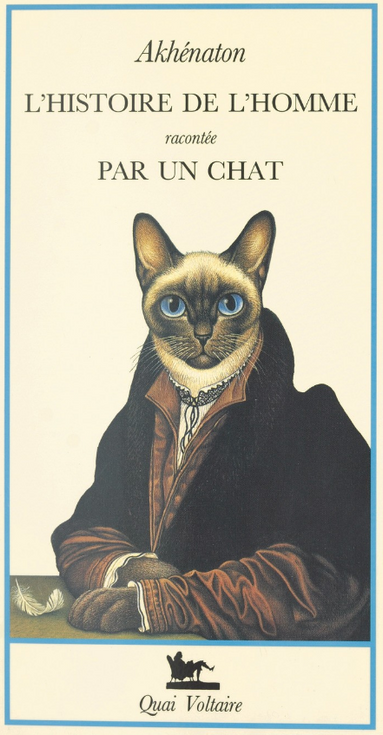

Em "Akhenaton: a história do humano contada por um gato" (de 1992), “traduzida do siamês” por Gérard Vincent, o leitor é convidado a vislumbrar a vida de um gato narrador que tenta passear, filosoficamente, pela história da Humanidade, e fica muito aquém da proposta (ainda assim melhor que um humano letrado e especializado em vários assuntos). Um observador perspicaz, seguro de suas informações de primeira mão, não hesita em se tornar um historiador para nosso maior prazer. Misturando habilmente anedota com erudição, viajando no tempo e no espaço, saltando do Egito dos faraós para a Paris contemporânea, Akhenaton, sem qualquer restrição, conta a história da vida do homem e da mulher, de sua sexualidade, seus amores, suas fraquezas, suas raras qualidades animais ou humanas. A guerra, a violência, a maldade combinam-se constantemente com o temor de Deus, a angústia da morte e o medo para criar esta história, a nossa história. Cronista do "longo tempo", estaria nosso gato pessimista? Cáustico e realista, ele responderá. Ele não acredita em nada, não espera nada, não espera nada. Isso é sabedoria felina? Para descobrir, vamos dar a língua ao gato. Outra nostálgica leitura da juventude!

(...) “Eu posso dormir vinte horas por dia e me divertir com uma calma catastrófica. Quanto aos desejos, eles são de três tipos. Desejos naturais e necessários: beber, comer, dormir, aquecer, conhecer Nefertiti de vez em quando. Desejos naturais e desnecessários que diversificam o prazer e que tento satisfazer: prefere os pratos sofisticados que Édouard prepara para mim ao rato que passa. Quanto aos desejos necessários, nem natural, como a riqueza, as honras, a glória, cuja os humanos gostam tanto, eu não os sinto.” (...)

“Diz-se que os povos felizes não têm história. Não há pessoas felizes. Então só há história. Deve ser escrito. Vou tentar, mas quero dizer, modestamente, ser como Deus no Universo, presente em todos os lugares, visível em nenhum lugar. eu não trago nenhuma mensagem. Se você quer viver, você tem que desistir ter uma ideia clara do que é a humanidade, não se trata de mudá-la, mas de conhecê-la. A maneira como todas as religiões falam sobre Deus revolta por tratá-la com certeza, leveza, familiaridade. Especialmente os sacerdotes, que sempre têm este nome em seus lábios e isso me irrita. É uma espécie de espirro que lhes é habitual: a bondade de Deus, a ira de Deus, ofender a Deus, essas são as suas palavras. Isto é considerá-lo como um homem e, o que é pior, como um burguês.” (...)

“A memória carrega os rastros de tudo que vivenciamos, vivi, sofri por minha raça. Eu sou a testemunha absoluta. Eu vivo (ou morro) quando dezenas de milhões de homens e as mulheres são aniquiladas por epidemias de peste. Expectador das festas galantes cantadas e pintadas por Lulliet Watteau. Eu moro nos apartamentos dos ricos e em bordéis para pobres, em saunas e fornos. Eu vivo (ou morro) nas trincheiras de o Argonne, na Stalingrado sitiada, na morte de Dresden, na Hiroshima aniquilada. Tudo isso relatarei em uma linguagem que não excluirá certa preciosidade. Dormimos tanto em dicionários que sabemos todas as palavras, não confundindo, claro, ataraxia e enteléquia, errância e erro, avatar e acidente e, sempre, entre duas palavras, escolhendo a menor. a imaginação nós faltando (não inventamos nada desde Bastet), nenhuma fantasia se interpõe entre o que é e o que nós percebemos.” (...)

(...) “Como já disse, a teoria antropomórfica do mundo revelou-se absurda diante da moderna biologia – o que não quer dizer, naturalmente, que um dia a al teoria será abandonada pela grande maioria dos homens. Ao contrário, estes a abraçarão à medida que ela se tornar cada vez mais duvidosa. De fato, hoje, a teoria antropomórfica ainda é mais adotada do que nas eras de obscurantismo, quando a doutrina de que um homem era um quase-Deus foi no mínimo aperfeiçoada pela doutrina de que as mulheres inferiores. O que mais está por trás da caridade, da filantropia, do pacifismo, da “inspiração” e do resto dos atuais sentimentalismos?

Uma por uma, todas estas tolices são baseadas na noção de que o homem é um animal glorioso e indescritível, e que sua contínua existência no mundo deve ser facilitada e assegurada. Mas esta idéia é obviamente uma estupidez. No que se refere aos animais, o mesmo num espaço tão limitado como o nosso mundo, o homem é tosco e ridículo. Poucos bichos são tão estúpidos ou covardes quanto o homem.

O mais vira-lata dos cães tem sentidos mais agudos e é infinitamente mais corajoso, para não dizer mais honesto e confiável. As formigas e abelhas são, de várias formas, mais inteligentes e engenhosas; tocam para a frente seus sistemas de governo com muito menos arranca-rabos, desperdícios e imbecilidades. O leão é mais bonito, digno e majestoso. O antílope é infinitamente mais rápido e gracioso. Qualquer gato doméstico comum é mais limpo. O cavalo, mesmo suado do trabalho, cheira melhor. O gorila é mais gentil com seus filhotes e mais fiel à companheira. O boi e o asno são mais produtivos e serenos. Mas, acima de tudo, o homem é deficiente em coragem, talvez a mais nobre de todas as qualidades. Seu pavor mortal não se milita a todos os animais do seu próprio peso ou mesmo da metade do seu peso – exceto uns poucos que ele degradou por cruzamentos artificiais --, seu pavor mortal é também daqueles da sua própria espécie – e não apenas de seus punhos e pés, mas até de suas risotas.

Nenhum outro animal é tão incompetente para se adaptar ao seu próprio ambiente. A criança, quando vem ao mundo, é tão frágil que, se for deixada sozinha por aí durante dias, infalivelmente morrerá, e essa enfermidade congênita, embora mais ou menos disfarçada depois, continuará até a morte. O homem adoece mais do que qualquer outro animal, tanto em seu estado selvagem quanto abrigado pela civilização. Sofre de uma variedade maior de doenças e com mais frequência. Cansa-se ou fere-se com mais facilidade. Finalmente, morre de forma horrível e geralmente mais cedo. Praticamente todos os outros vertebrados superiores, pelo menos em seu ambiente selvagem, vivem e retêm suas faculdades por muito mais tempo. Mesmo os macacos antropoides estão bem à frente de seus primos humanos. Um orangotango casa-se aos sete ou oito anos de idade, constrói uma família de setenta ou oitenta filhos, e continua tão vigoroso e sadio aos oitenta quanto um europeu de 45 anos.

Todos os erros e incompetências do Criador chegaram ao seu clímax no homem. Como peça de um mecanismo, o homem é o pior de todos; comparados com ele, até um salmão ou um estafilococo são máquinas sólidas e eficientes. O homem transporta os piores rins conhecidos da zoologia comparativa, os piores pulmões e o pior coração. Seus olhos, considerando-se o trabalho que são obrigados a desempenhar, são menos eficientes do que o olho de uma minhoca; o Criador de tal aparato ótico, capaz de fabricar um instrumento tão cambeta, deveria ser surrado por seus fregueses. Ao contrário de todos os animais, terrestres, celestes ou marinhos, o homem é incapaz, por natureza, de deixar o mundo em que habita.

Precisa vestir-se, proteger-se e armar-se para sobreviver. Está eternamente na posição de uma tartaruga que nasceu sem o casco, um cachorro sem pelos ou um peixe sem barbatanas. Sem sua pesada e desajeitada carapaça, torna-se indefeso até contra as moscas. E Deus não lhe concedeu nem um rabo para espantá-las.

Vou chegar agora a um ponto de inquestionável superioridade natural do homem: ele tem alma. É isto que o separa de todos os outros animais e o torna, de certa maneira, senhor deles. A exata natureza de tal alma vem sendo discutida há milhares de anos, mas é possível falar com autoridades a respeito de sua função. A qual seria a de fazer o homem entrar em contato direto com Deus, torná-lo consciente de Deus e, principalmente, torná-lo parecido com Deus. Bem, considere o colossal fracasso desta tentativa. Se presumirmos que o homem realmente se parece com Deus, somos levados à inevitável conclusão de que Deus é um covarde, um idiota e um pilantra. E, se presumirmos que o homem, depois de todos esses anos, não se parece com Deus, então fica claro imediatamente que a alma é uma máquina tão ineficiente quanto o fígado ou as amígdalas, e que o homem poderia passar sem ela, assim como o chimpanzé, indubitavelmente, passa muito bem sem alma.

Pois é este o caso. O único efeito prático da se ter uma alma é o que ela infla o homem vaidades antropomórficas e antropocêntricas – em suma, com superstições arrogantes e presunçosas. Ele se empertiga e se empluma só porque tem alma – e subestima o fato de que ela não funciona. Assim, ele é o supremo palhaço da criação, o reductio ad absurdum da natureza animada. Não passa de uma vaca que acredita dar um pulo à Lua e organiza toda a sua vida sobre esta teoria. É como um sapo que se gaba de combater contra leões, voar sobre o Matterhorn ou atravessar o Helesponto.

No entanto, é esta pobre besta que somos obrigados a venerar como uma pedra preciosa na testa do cosmos. É o verme que somos convidados a defender como o favorito de Deus na Terra, com todos os seus milhões de quadrúpedes muito mais bravos, nobres e decentes – seus soberbos leões, seus ágeis e galantes leopardos, seus imperiais elefantes, seus fiéis cães, seus corajosos ratos. O homem é o inseto a que nos imploram, depois de infinitos problemas, trabalho e despesas, a se reproduzir.” (...) [“Livro dos insultos” - bom complemento a citada obra, de Henry Louis Mencken.]

“Diz-se que os povos felizes não têm história. Não há pessoas felizes. Então só há história. Deve ser escrito. Vou tentar, mas quero dizer, modestamente, ser como Deus no Universo, presente em todos os lugares, visível em nenhum lugar. eu não trago nenhuma mensagem. Se você quer viver, você tem que desistir ter uma ideia clara do que é a humanidade, não se trata de mudá-la, mas de conhecê-la. A maneira como todas as religiões falam sobre Deus revolta por tratá-la com certeza, leveza, familiaridade. Especialmente os sacerdotes, que sempre têm este nome em seus lábios e isso me irrita. É uma espécie de espirro que lhes é habitual: a bondade de Deus, a ira de Deus, ofender a Deus, essas são as suas palavras. Isto é considerá-lo como um homem e, o que é pior, como um burguês.” (...)

“A memória carrega os rastros de tudo que vivenciamos, vivi, sofri por minha raça. Eu sou a testemunha absoluta. Eu vivo (ou morro) quando dezenas de milhões de homens e as mulheres são aniquiladas por epidemias de peste. Expectador das festas galantes cantadas e pintadas por Lulliet Watteau. Eu moro nos apartamentos dos ricos e em bordéis para pobres, em saunas e fornos. Eu vivo (ou morro) nas trincheiras de o Argonne, na Stalingrado sitiada, na morte de Dresden, na Hiroshima aniquilada. Tudo isso relatarei em uma linguagem que não excluirá certa preciosidade. Dormimos tanto em dicionários que sabemos todas as palavras, não confundindo, claro, ataraxia e enteléquia, errância e erro, avatar e acidente e, sempre, entre duas palavras, escolhendo a menor. a imaginação nós faltando (não inventamos nada desde Bastet), nenhuma fantasia se interpõe entre o que é e o que nós percebemos.” (...)

(...) “Como já disse, a teoria antropomórfica do mundo revelou-se absurda diante da moderna biologia – o que não quer dizer, naturalmente, que um dia a al teoria será abandonada pela grande maioria dos homens. Ao contrário, estes a abraçarão à medida que ela se tornar cada vez mais duvidosa. De fato, hoje, a teoria antropomórfica ainda é mais adotada do que nas eras de obscurantismo, quando a doutrina de que um homem era um quase-Deus foi no mínimo aperfeiçoada pela doutrina de que as mulheres inferiores. O que mais está por trás da caridade, da filantropia, do pacifismo, da “inspiração” e do resto dos atuais sentimentalismos?

Uma por uma, todas estas tolices são baseadas na noção de que o homem é um animal glorioso e indescritível, e que sua contínua existência no mundo deve ser facilitada e assegurada. Mas esta idéia é obviamente uma estupidez. No que se refere aos animais, o mesmo num espaço tão limitado como o nosso mundo, o homem é tosco e ridículo. Poucos bichos são tão estúpidos ou covardes quanto o homem.

O mais vira-lata dos cães tem sentidos mais agudos e é infinitamente mais corajoso, para não dizer mais honesto e confiável. As formigas e abelhas são, de várias formas, mais inteligentes e engenhosas; tocam para a frente seus sistemas de governo com muito menos arranca-rabos, desperdícios e imbecilidades. O leão é mais bonito, digno e majestoso. O antílope é infinitamente mais rápido e gracioso. Qualquer gato doméstico comum é mais limpo. O cavalo, mesmo suado do trabalho, cheira melhor. O gorila é mais gentil com seus filhotes e mais fiel à companheira. O boi e o asno são mais produtivos e serenos. Mas, acima de tudo, o homem é deficiente em coragem, talvez a mais nobre de todas as qualidades. Seu pavor mortal não se milita a todos os animais do seu próprio peso ou mesmo da metade do seu peso – exceto uns poucos que ele degradou por cruzamentos artificiais --, seu pavor mortal é também daqueles da sua própria espécie – e não apenas de seus punhos e pés, mas até de suas risotas.

Nenhum outro animal é tão incompetente para se adaptar ao seu próprio ambiente. A criança, quando vem ao mundo, é tão frágil que, se for deixada sozinha por aí durante dias, infalivelmente morrerá, e essa enfermidade congênita, embora mais ou menos disfarçada depois, continuará até a morte. O homem adoece mais do que qualquer outro animal, tanto em seu estado selvagem quanto abrigado pela civilização. Sofre de uma variedade maior de doenças e com mais frequência. Cansa-se ou fere-se com mais facilidade. Finalmente, morre de forma horrível e geralmente mais cedo. Praticamente todos os outros vertebrados superiores, pelo menos em seu ambiente selvagem, vivem e retêm suas faculdades por muito mais tempo. Mesmo os macacos antropoides estão bem à frente de seus primos humanos. Um orangotango casa-se aos sete ou oito anos de idade, constrói uma família de setenta ou oitenta filhos, e continua tão vigoroso e sadio aos oitenta quanto um europeu de 45 anos.

Todos os erros e incompetências do Criador chegaram ao seu clímax no homem. Como peça de um mecanismo, o homem é o pior de todos; comparados com ele, até um salmão ou um estafilococo são máquinas sólidas e eficientes. O homem transporta os piores rins conhecidos da zoologia comparativa, os piores pulmões e o pior coração. Seus olhos, considerando-se o trabalho que são obrigados a desempenhar, são menos eficientes do que o olho de uma minhoca; o Criador de tal aparato ótico, capaz de fabricar um instrumento tão cambeta, deveria ser surrado por seus fregueses. Ao contrário de todos os animais, terrestres, celestes ou marinhos, o homem é incapaz, por natureza, de deixar o mundo em que habita.

Precisa vestir-se, proteger-se e armar-se para sobreviver. Está eternamente na posição de uma tartaruga que nasceu sem o casco, um cachorro sem pelos ou um peixe sem barbatanas. Sem sua pesada e desajeitada carapaça, torna-se indefeso até contra as moscas. E Deus não lhe concedeu nem um rabo para espantá-las.

Vou chegar agora a um ponto de inquestionável superioridade natural do homem: ele tem alma. É isto que o separa de todos os outros animais e o torna, de certa maneira, senhor deles. A exata natureza de tal alma vem sendo discutida há milhares de anos, mas é possível falar com autoridades a respeito de sua função. A qual seria a de fazer o homem entrar em contato direto com Deus, torná-lo consciente de Deus e, principalmente, torná-lo parecido com Deus. Bem, considere o colossal fracasso desta tentativa. Se presumirmos que o homem realmente se parece com Deus, somos levados à inevitável conclusão de que Deus é um covarde, um idiota e um pilantra. E, se presumirmos que o homem, depois de todos esses anos, não se parece com Deus, então fica claro imediatamente que a alma é uma máquina tão ineficiente quanto o fígado ou as amígdalas, e que o homem poderia passar sem ela, assim como o chimpanzé, indubitavelmente, passa muito bem sem alma.

Pois é este o caso. O único efeito prático da se ter uma alma é o que ela infla o homem vaidades antropomórficas e antropocêntricas – em suma, com superstições arrogantes e presunçosas. Ele se empertiga e se empluma só porque tem alma – e subestima o fato de que ela não funciona. Assim, ele é o supremo palhaço da criação, o reductio ad absurdum da natureza animada. Não passa de uma vaca que acredita dar um pulo à Lua e organiza toda a sua vida sobre esta teoria. É como um sapo que se gaba de combater contra leões, voar sobre o Matterhorn ou atravessar o Helesponto.

No entanto, é esta pobre besta que somos obrigados a venerar como uma pedra preciosa na testa do cosmos. É o verme que somos convidados a defender como o favorito de Deus na Terra, com todos os seus milhões de quadrúpedes muito mais bravos, nobres e decentes – seus soberbos leões, seus ágeis e galantes leopardos, seus imperiais elefantes, seus fiéis cães, seus corajosos ratos. O homem é o inseto a que nos imploram, depois de infinitos problemas, trabalho e despesas, a se reproduzir.” (...) [“Livro dos insultos” - bom complemento a citada obra, de Henry Louis Mencken.]